今朝は快晴となりました。そんな陽気に誘われて、昨年度も目にした「セグロセキレイ」が民家の屋根を行き来しています。校庭では、3年生がトップを切って走り始まりました。今日も元気です。玄関から他の学年も校庭へ飛び出して行きました。

校舎内は、用務員さんが「客待つ心」を持って、お花を生けてくださっています。そんな今朝でした。

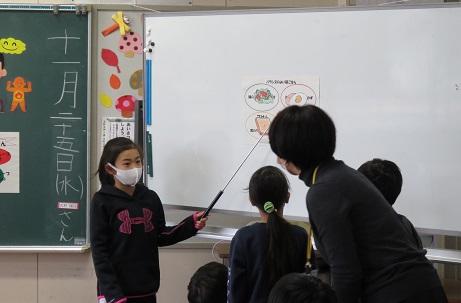

「朝ご飯はなぜ大切なのでしょう?」担任の先生の問いかけに、子どもたちは、元気よく「・食べないと力が出せない。・友達にちょっかいを出す。・勉強ができない。・集中できない。・ねむたいまま。・ボッ~としたままで元気が出ない。」とどんどん応えます。さらに「朝ご飯は大切だけど、どんなことに気をつけたらいいのかなあ?」の問いに、間髪入れずに「カロリーの高い物・・・」と応えました。

そこで、担任は「どんな朝ご飯を食べたらいいのか、田原先生に聞いてみましょう。」と専門性的知識の豊富な栄養教諭:田原智代子先生へバトンタッチです。

田原先生からは「朝ご飯は大切だから、バランスよく食べることが大切です。」「バランスよく」とはどんなことなのかを子どもたちに考えさせる授業が展開されました。食べ物を3つのグループにわけて話してくださいました。黄色のグループは頭(脳)のスイッチ、赤のグループは体のスイッチ、緑のグループはお腹のスイッチと教えてくださいました。その後グループ毎にバランスのよい食事について考え、発表しました。とても楽しい授業でした。

本日、8時より校長室において、今月の子ども安全見守り隊定例会を行わせていただきました。各隊員さんより、各方部毎に反省をいただきました。その中で、①班長の歩行速度が低学年の歩行速度に配慮したものにするようにして欲しい。②横断歩道での班長旗の利用の仕方、班長、副班長の役割等の確認をして欲しい。③安全上、集合時間の遅刻の絶無及び厳守等があげられました。早速、本日、班長はじめ高学年への指導をし、徹底を図って参ります。今後ともよろしくお願いいたします。

3連休明け、子どもたちが事故無く、全員登校しました。今朝は、日が差し、温かさを感じましたが、街頭指導している私は風が強く寒い朝でした。登校した子どもたちは、朝日に照らされ、校庭を元気に走っていました。

2020年度より移行期を終え完全実施となっている「外国語科」の指導。本校の昨年末より研修を積んできた教師集団がチャレンジします。ご批正を賜れれば幸いです。

なお、外国語活動、外国語科指導について、宮城教育大学:鈴木渉先生よりご示唆をいただきます。

●最新版11/26授業公開チラシ.pdf

本日、2校時:4の1、3校時:4の2の両学級で「いじめ」というテーマで人権について考える授業を、福島県人権擁護委員 白河協議会 西郷村人権擁護委員:内山重美様、川勝直子様、會田千香子様をお迎えし行われました。各担任と川勝様で授業を展開しました。DVD視聴をしながら「みんなが幸せになるために自分ができることは何か」を考えました。

DVDで「プレゼント」という動画を視聴しながら、子どもは「いじめられている子は誰なのか」「いじめている子は誰なのか」「見ている子は誰なのか」、それぞれおかれた立場の気持ちを考えました。そして、「いじめはなぜいけないのか」「いじめを見たり聞いたりしたときはどうすべきか」そして、「いじめをなくすにはどうすべきか」を考え合いました。子どもたちの意見を聞いていると、本音で話し合えている、考えあえていることが感じられました。 いじめのない生活が営めるように今後とも対応して参ります。

◇授業の様子から◇

人権擁護委員の皆様には、ご多忙の中、ご来校、ご指導をいただきましてありがとうございました。感謝いたします。

松葉が落ち、歩道いっぱいに広がっていました。丁度、黄金色の絨毯の上を歩いているような感じです。自然の美しさです。このような中を、今朝も集団登校してきました。

登校後、誰からともなく、走り始まります。今週に入り、達成賞の数が増えてきました。日々、頑張ります。

休み時間には、「縄跳び」が始まっています。玄関前で、2年生を中止に活動する姿を見ました。体力保持に努めています。

今日の昼休み、久々に6年生女児の「Forever Love-X Japan」が響きました。気持ちが安らぎます。

その様子を見ていてくれたSSTの先生も、サラッとピアノにふれてくださいました。

その隣では、ジョン先生と楽しそうに英話でコミュニケーションを図ろうとする中学年、低学年の子どもが・・・・。楽しそうです。そんな、昼休みでした。

5年生は、先週3泊5日の「セカンドスクール」を終えました。様々な体験を積みながら、自分を大きく成長させることができたのではないかと感じています。2名の担任は、アンケートでは読み取れない「セカンドスクールで得たものがどれくらいあるのか」「どんなものを得ているのか」等、その一端を見てみようと16日(月)に本校の特色の一つでもある「ビオトープ」で自然観察体験を行いました。

行動では、今まで以上に積極的に自然との関わりを五感を通して行っている子がいました。活動中の子どもたちの「行動」や「つぶやき」「感想」からは、次のような変化が見られたそうです。記してみます。

●踏まれていない場所の落ち葉を踏んだ際の音が、みんなに踏まれている場所の音とは違った。●ナツツバキの木肌は「冷たい」他の木の木肌は「温かい」。(那須平成の森で経験したことを実行して感じたようです)●木の実の匂いを嗅ぐ子が多かった。●ビオトープは耳を澄ますと「風の音」しか聞こえなかった。那須平成の森では、「風の音」「野鳥の鳴き声」など色々な音が聞こえた。●今までビオトープで自然物に触れる子が多くなかったが、セカンドスクール後には、落ち葉に触れて表面と裏面で触り心地が違うことに気づいたり、木の肌にふれて温かさや冷たさを感じたりできる子が増えたように感じる。●木の実(どんぐりや栗)が落ちているので、ここにも野生動物が来るかもしれないと推測をたてる子もいた。(那須平成の森でインタープリターの先生から教えていただいたことをもとに考えたようです)、●木をきっくり返して、キノコが生えていることをみつけ、「湿り気が多い」ことに気づく子もいた。等々

担任が子どもと一緒に活動しながら、このように、セカンドスクールでの「学び」が学校での学習へもつながっていっていることを感じたと報告を受けました。凄い子どもたちです。