本日28日(火)、「チャレンジ600」を約3年ぶりに実施しました。

今日は、上学年が挑戦です。

(下学年は、30日(木)に実施)

午前中は少し日が陰り、暑さ指数も比較的低かったため、実施することができました。

今日は、下学年は応援です。

男子からスタート!

ゴールまで全力疾走!

競り合っています。

女子のスタートです。

足がしっかりと上がっています。

かっこいいです。

応援ありがとう!

みんな、がんばりましたね!

終了後は水分補給をしっかりと行い、熱中症予防に努めました。

下学年の「チャレンジ600」も楽しみです。

学年懇談会と教育講演会の様子について、お知らせします。

☆学年懇談会 多くのご参加ありがとうございました。

子ども達は、静かに学習をして保護者の方を待っていました。

☆教育懇談会「心肺蘇生法講習会」

赤十字救急法指導員の先生をお招きして実施しました。

蒸し暑い中、保護者の皆様方にご参加いただきましてありがとうございました。

4~6年生の子ども達も、熱心に講習会に参加してくれました。

今年度、夏休み中に6回プール開放を行います。

「もしもに備える」研修を行うことができ、安心です。

子ども達は、講習を受けることで、将来人の生命を助けることができる大人に育ちます。

本日27日(月)、西郷村主任民生児童委員の2名が来校されました。

コロナ禍のため、約3年ぶりに訪問していただきました。

久しぶりの訪問でしたので、5校時目に授業参観をしていただき、子ども達の様子をご覧いただきました。

昼の時間に「なかよしタイム」を行ったので、子ども達は汗びっしょりでしたが、さすがは羽太の子ども達です。

集中して授業を受けていました。

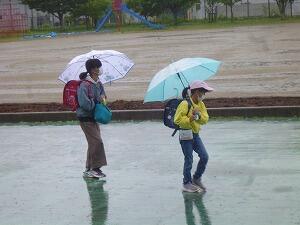

過日のブログ・学校便り、また授業参観後の教育懇談会でもお知らせしていますとおり、送迎について次のようにいたします。

『送迎場所は、「上羽太コミュニティセンター駐車場」』

雨天時のみではなく、晴天の時も、送迎場所は「上羽太コミュニティセンター駐車場」としたいと思います。

晴天の場合でも、送迎車が複数台重なる時があり、今回のように接触事故が起こる可能性があります。

そこで村教育委員会等とも相談の結果、天候にかかわらず「上羽太コミュニティセンター駐車場」といたします。

上羽太区長様には、快く使用の許可をいただきました。

ありがとうございます。

学校便りをご覧いただいた保護者の皆様には、24日(金)より送迎場所を「上羽太コミュニティ」に変更していただいています。

ご協力、本当にありがとうございます。

今後とも子ども達の安全のため、保護者の皆様方のご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

本日24日(金)、「授業参観・学年懇談会・教育講演会」を行いました。

お忙しいところ、来校ありがとうございました。

子ども達は、お家の方に参観いただき、普段より更にがんばって学習をしていました。

ぜひそのがんばりを、おうちで褒めてあげてください。

大好きなお家の方に褒められることが、子ども達の「やる気」、学習欲の向上等へとつながっていきます。

5年生は7月1日(金)西郷村道徳授業研究会で、道徳の授業を行います。

約70名が授業を参観してくださいます。

教室では狭いので、体育館で授業を行います。

そのため今、道徳は体育館で授業を行っています。

お忙しいところ、来校ありがとうございました。

来週の火曜日に予定している「チャレンジ600」 実施に向けて、子ども達は練習をしています。

コロナ禍もあり、約3年ぶりの実施です。

1・2年生は、初めての「チャレンジ600」です。

体育の時間に、タイムを計っていました。

2年生がんばっています!

ゴールまで、全力疾走!

1年生が、とっても大きい声で応援をしてくれています。

ゴールした2年生に、大きな拍手!

1年生も、がんばって走ります。

給水も忘れずにね。

水筒の準備を毎日していただきまして、ありがとうございます。

明日24日(金)、授業参観・教育講演会(心肺蘇生法講習)・懇談会を行います。

夏休みまで約1ヶ月となり、子ども達は学習のまとめとして漢字・計算コンクールに向けた練習を続けているところです。梅雨に入り蒸し暑い日が続きますが、子ども達は集中して学習に取り組んでいます。お忙しいところかと思いますが、ぜひ来校いただき、子ども達ががんばっている姿をぜひご覧ください。

また教育講演会後、今年度の学校評価について説明いたします。今回よりインターネット(グーグルフォーム)にて実施いたします。携帯電話等でアクセスし、簡単に回答できるシステムです。詳しい説明をさせていただきますので、ぜひご参加ください。

【お願い】

5月末のブログと、先日配付した授業参観案内、本日配付した学校便りでお知らせしていますが、児童クラブに在籍しているお子さんは、教育講演会と懇談会の時間を児童クラブで保護者の方を待つことといたしました。

例年、教育講演会と懇談会に残って下さる保護者のお子さんについては、学校でお預かりしていたところですが、今年度教職員数が2名減少したため対応できる教職員がほとんどいなくなってしまいました。どうぞご理解とご協力をお願いいたします。

何かご心配事等がございましたら、学校まで遠慮なく連絡下さい。

今日もどんよりした天候ですが、来週火曜日に行われる「チャレンジ 600」(600m走 タイム測定)に向けて、子ども達は朝マラソンや体育の時間に練習を行っています。

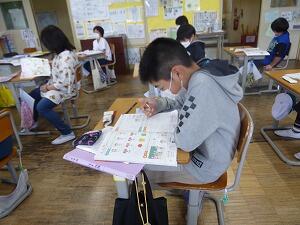

子ども達の学習の様子をお知らせします。

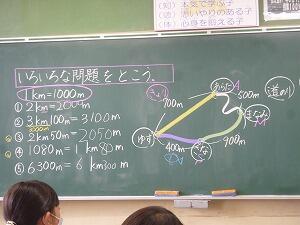

【2・3年生】算数科

2年生と3年生が一緒に学習しています。

3年生の問題に、2年生が登場して楽しく学習しています。

2年生は漢字テストを終えています。

1年早く、3年生の学習を予習ですね。

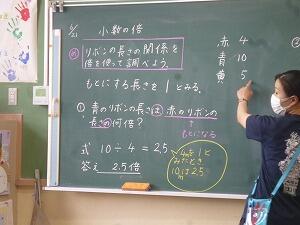

【5年生】算数科

小数の倍について学習しています。

もとにする長さを「1」とみると…もう一方の長さは?

難しい内容を学習中です。

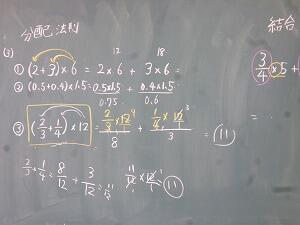

【6年生】算数科

分配法則を使って、計算をしています。

中学校につながる大切な学習です。

「自分で計算したい!」とじっくり計算している子、互いに教え合っている子…と、自分のペースで学習を進めています。

学級の仲の良さが伝わってきます。

本日23日(木)の給食の様子をお知らせします!

上手に配膳しています。

2年生、もう一人でもできますね!

献立は、ミートサンド(コッペパン)、オニオンサラダ、コンソメスープ、牛乳でした。

ミートサンドは、ほんのり甘い味付けで子ども達が大好きです。

この笑顔が、おいしさを伝えてくれますね!

本日22日(水)、「防犯教室」を実施しました。

今回の訓練は、「不審者対応」です。

白河警察署西郷駐在所長様、白河警察署生活安全課スクールサポーターの方、2名をお迎えして行いました。

校長は不審者対応のため、避難している様子の写真はありませんが、西郷駐在所長様より「避難の仕方 100点」と、お褒めの言葉をいただきました。

不審者に会った時は、まず大人の人の所に逃げる、そして話をよく聞くこと、これが大切なことを教えていただきました。

お話の後は、実際にどう逃げるのかロールプレイをしながら教えていただきました。

「距離をとる」が、キーワードです。

相手が近寄ってきたら、離れていき、距離をとることが大切です。

お手本を実演していただきました。

防犯教室後、不審者への対応の仕方、自分の身を守る方法について教えていただきました。

子ども達の命を守るため、先生方は真剣なまなざしで聴きました。

訓練等を通して、「子ども達が安全に学校生活を送れるようにするためには、どうすればよいか」を日々考えてまいります。